2025

-

11

-

07

2025

-

11

-

07

ライブコマース、日本で成功するには? 市場比較と成功事例に学ぶポイント

INDEX

「ライブコマース」とは

ライブコマースとは、ライブ配信を通じて、写真や文字ではわからない商品の魅力や特徴を伝えながら、サイトへ誘導することで販売も行うという商品販売形態のことを指します。

ライブ配信を通して、質問などへの返答から画像だけでは伝わらない魅力を伝え、視聴者を実際の買い物体験をしているような感覚にする広告形態です。

中国が発祥であるライブコマースは、2020年のコロナ禍により、急拡大しました。中国を含む海外で絶大な人気を誇っています。その世界規模は2024年の時点で1,284億米ドルを記録し、広がり続けています。

日本でも、2015年の導入をきっかけとして、ライブコマースは広がり始めていますが、残念ながら、いまだ中国のような絶大な人気はありません。

今回は、ライブコマースについて、その人気の理由とともに、日本でライブコマースを行う上での注意点についてご紹介いたします。

海外のライブコマース成功事例

まず、海外での成功事例についてご紹介します。

トリップドットコム

2020年のコロナ禍で、旅先に行けなくなってしまった旅行客を相手に、オンライン上で旅行体験を提供する広告を行いました。旅先に行ったかのような映像からは、旅行への欲を引き出す広告となっています。この広告形態は効果的であったため、旅行のニーズが叶えられるようになった現在でも続いています。

また、動画とすることで他国にも同じように広告が出せるため、費用対効果が高いと予想されます。

Amazon Live「Samsung Galaxy S25シリーズ」

韓国を拠点とする企業である「Samsung」は、米国市場セグメントでAmazonLiveを使用したライブコマースの販売方法を成功させました。

このキャンペーンでは、ライブコマースに出演したインフルエンサーがコマーシャルにも出演するというPR方法をとったことがフルファネルキャンペーンの原動力になったとされています。

85%の視聴者がライブ視聴後に商品購入を検討し、78%が商品の知識を導入する上で出演者の存在が助けとなったと述べており、Amazon内のSamsungのキャンペーンの全売上がAmazon Liveの影響を受けたとされている今回の結果からは、効果的なライブコマースを行うことで販売促進が可能になる可能性があることが分かりました。

ライブコマース市場比較:中国と米国・日本の現状

このように、中国・米国でライブコマースは発展を続けていますが、日本とどれほどの市場規模の差があるのでしょうか。中国と米国、日本のライブコマースの市場規模を比較していきます。

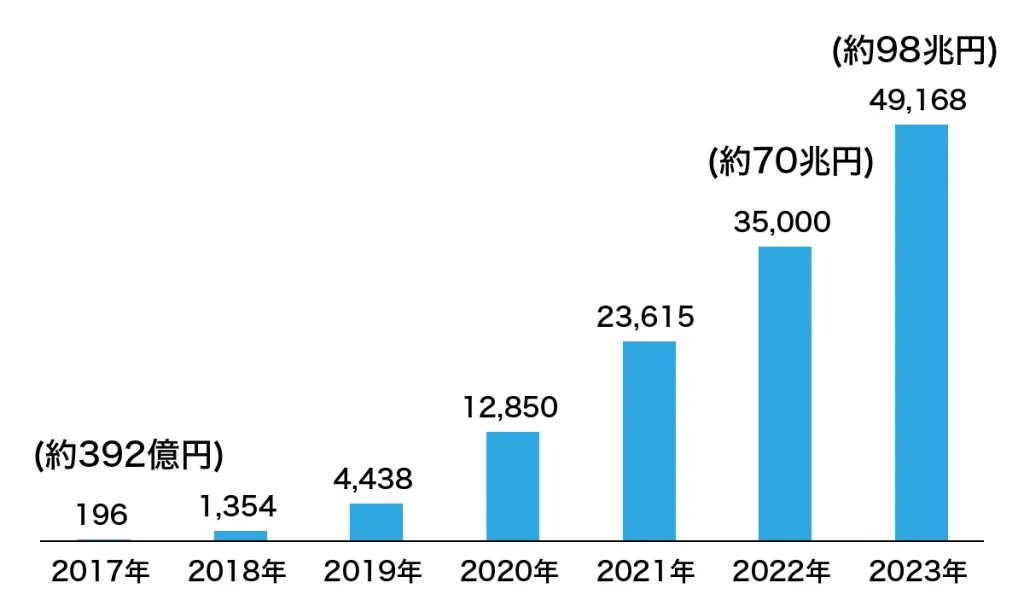

中国

2023年時点で市場規模が98兆円に達しています。中国ではライブコマースで人気を誇る「ライバー」をインフルエンサーが務めます。「快手Kuaishou」「抖音(Douyin)」「淘宝直播(Taobao Live)」のようなライブコマース専用のプラットフォームがあることも特徴であり、ライブコマースが身近にある環境になっています。

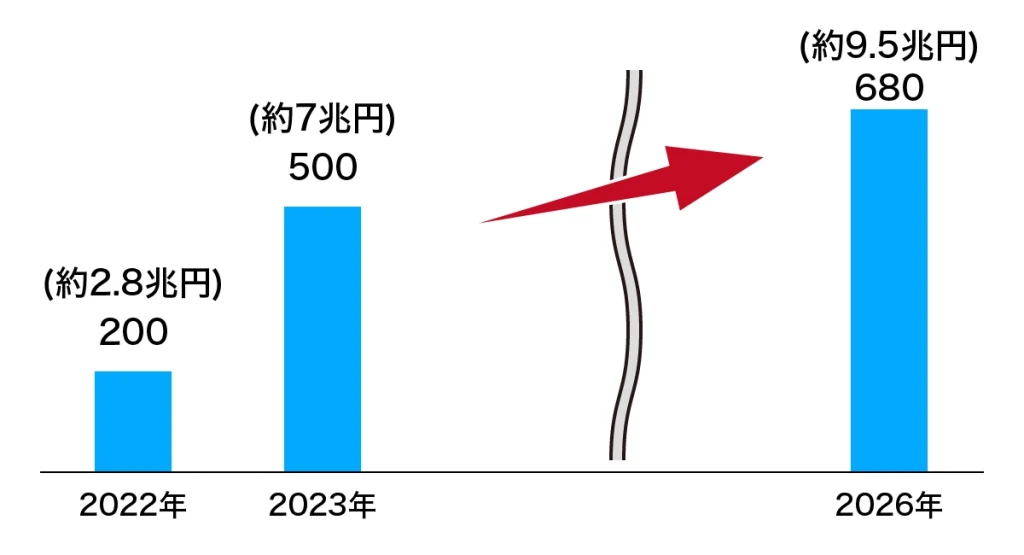

米国

中国と比較すると市場規模は小さいですが、規模自体は大きいと言えます。2016年のFacebookやInstagram上のライブコマースの始まりに加え、「Amazon Live」主導のライブコマースも始まりました。米国ではインフルエンサーのライバーに加えて、メーカー設立者やマーケティング担当者、実際の店舗スタッフによる配信もあります。米国ではインフルエンサーのような有名人の紹介よりも専門的な知識の提供に需要があり、中国よりも多様な人が配信を行っています。

また、配信者に違いはありますが、中国と米国、どちらも購入商品で多いものは「アパレル」「コスメ」となっています。この結果からは、ライブ配信で実際の商品を確認したいという需要が一番高い商材はアパレル・コスメといった「試してみないと合うかわからないもの」であることが推測できます。

日本

日本におけるライブコマースの市場規模は2020年の約140億円から2023年の約3,000億円と3年で約20倍に成長しました。米国や中国とは規模の大きさが違うため比較は出来ないですが、大きくなり続けている市場です。

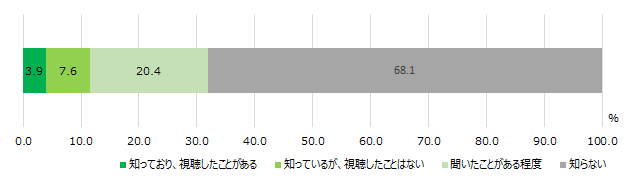

しかし、以下の表からは、ライブコマースを視聴する人が少ないことは明らかです。

<ライブコマース認知度>

ライブコマースについて、「知らない」という回答が約7割であることから、ライブコマースそのものの認知度を上げることがライブコマース成功の鍵のように考えられます。視聴したことがある方が全体の4%程度であることからは、日本での市場規模拡大にはまだ大きな壁があると言えるでしょう。

中国・米国と何が違う? 日本のライブコマースが普及しない理由と独自の戦略

以上のように、日本では未だライブコマースに対する認知度が低いことが分かります。日本と米国、中国とのライブコマースの姿勢から、日本でのライブコマースが拡大しないことには以下の理由が考えられます。

サイト・レビューが豊富で、商品に対する信頼がある

諸国と大きく違う点として、日本では販売商品に対する懐疑的な感情を持つ人が少ないことが挙げられます。

実際に上記の調査結果から、日本では多くのレビューや口コミから商品の安全性・品質を探る人が多いことが分かります。よって、信頼できる情報源からの紹介が無くとも、商品を購入することができます。この結果からは、他国と同じ理由ではライブコマースに魅力を感じにくいと考えられます。

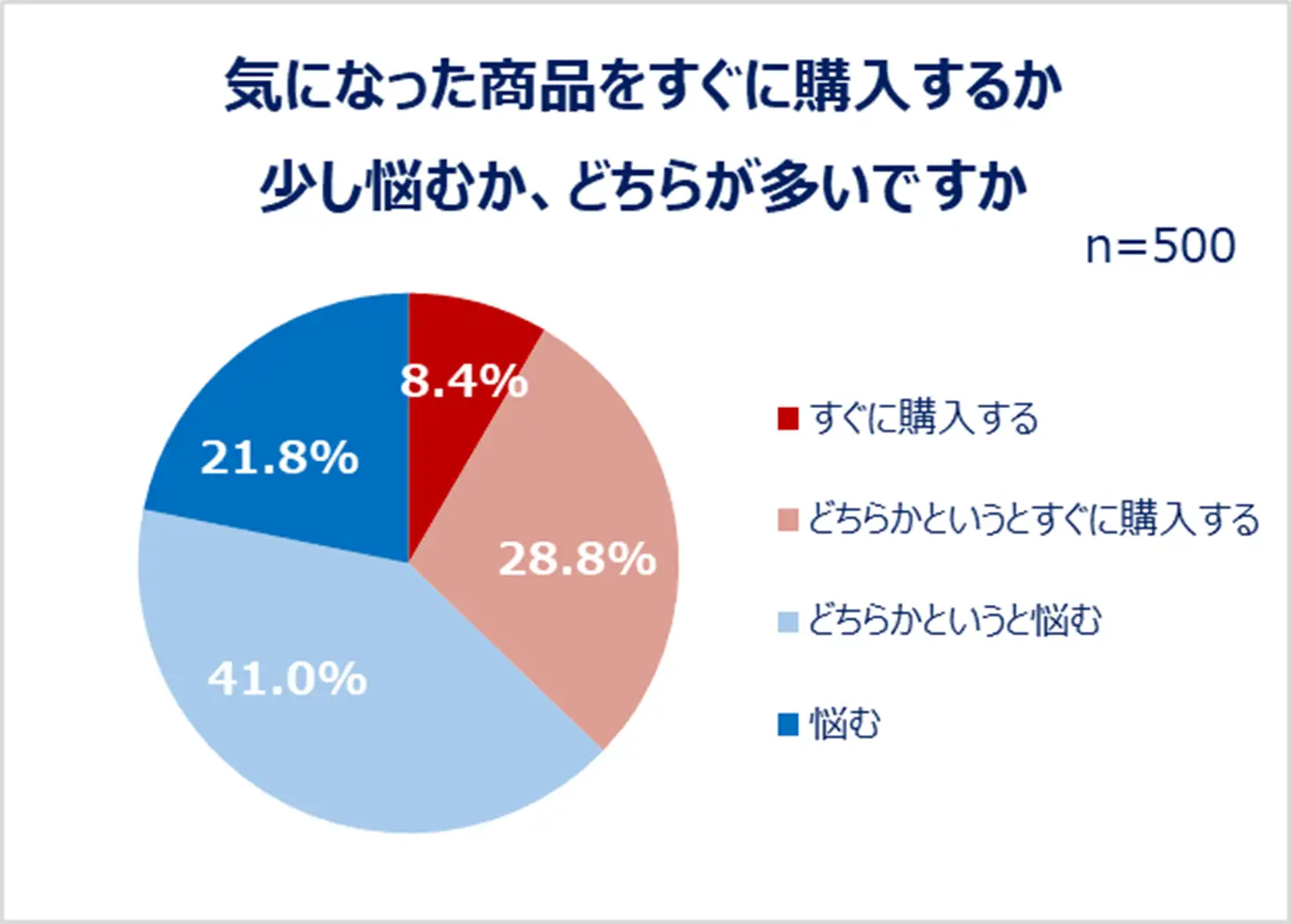

すぐに購入を決める性格でないため、即購入につながりにくい

この画像からは、全体の約6割が商品購入を悩むと回答していることから、特定の商品に対する興味がすぐの購入に繋がる人が少ないことが分かります。「すぐに購入する」と回答した人は全体の約8 %であるため、ライブコマースの目指す「即購入」に届かないユーザーが多くいるのです。

ライブコマース用のプラットフォームの認知度が低い

ライブコマースを視聴する人が少ない原因として、ライブコマースのアプリ自体の認知度の低さが考えられます。アメリカでは「ShopShops」中国では、「淘宝直播(タオバオライブ)」といったライブコマースを行うためのアプリの認知度が高いです。日本でもライブコマースのアプリはありますが、代表的なアプリの印象はありません。

以上から、日本国内でライブコマース事業を展開していくにあたって、本来のライブコマースの販売方法ではなく、日本ならではの購買意欲向上を目指すことが大切ではないかと考えます。そして独自のライブコマースの位置とは、ライブならではの魅力を出しつつ、「即購入を一番の目的にしないこと」ではないでしょうか。次に、日本のライブコマースの成功例をご紹介します。

日本でのライブコマース成功例

ライブコマース例1|ファンケル株式会社

ファンケル株式会社では、2020年のコロナ禍による店舗休業の措置としてライブコマースを始めました。そのような背景から、コンバージョンよりも商品制作の背景を視聴者に届けることを優先して配信を行っています。また、演者は視聴者から送られるコメントに反応することで、コミュニケーションをとることも大切にしています。2024年9月の時点で210万人の総視聴者数を突破しており、この配信の形が視聴者にとって需要が高く、効果的であることがわかります。

ライブコマース例2|UNIQLO

UNIQLOでは、ライブコマースを行うことで、新作のコーディネートなどの紹介を行っています。

ユニクロが展開するライブコマース「LIVE STATION」は、新作コーディネートの紹介において、視聴者の「見たい」「買いたい」を巧みに引き出す仕組みが多くあります。

・視聴者限定プレゼントの実施

「視聴者だけ」という限定感のあるプレゼント企画を行うことで、ライブ配信を見ることへのインセンティブを高め、視聴回数の向上につなげています。

・「身長表示」で参考にしやすい情報提供

配信者の身長がページ内に明記されています。これにより、視聴者は「自分と身長が近い人が着たらどうなるか」を具体的にイメージでき、コーディネートを非常に参考にしやすくなっています。

・動画と商品ページが連動

ライブ配信の進行に合わせて、紹介されている商品の情報が、画面上に自動で表示・切り替わります。視聴者は「これいいな」と思った瞬間に、迷うことなくその商品ページへアクセスできます。

・「ながら視聴」が可能な動線

さらに、視聴者が商品ページをクリックして詳細を見ている間も、ライブ動画は画面右下などで小さく再生され続けます。これにより、視聴者はライブ配信を見逃すことなく買い物を続けることができ、配信からの離脱を防ぐ優れた設計になっています。

以上のように、UNIQLOのライブコマースでは購入に繋げる仕組みで配信を行っていますが、「あと何着」「今だけ⚪︎円」といった煽りはありません。情報提供やコーディネート紹介を中心に行う「購入を迫らない姿勢」を持っています。

日本のライブコマース普及の鍵:意識すべき5つのポイント

上記の成功例からは、日本でのライブコマースで購買意欲向上の役割を担うために、「即購入を一番の目的にしないこと」を踏まえ、以下の点が重要であると考えられます。

コメント返信等、リアルタイムな商品の紹介

ライブコマースの最も大きな利点は、視聴者と双方向のコミュニケーションを取ることができることです。

配信者はその場で視聴者の疑問を拾い、解決することで、視聴者は配信へ参加しているという実感を感じられる上、実際に買い物をしているような感覚に陥ることができます。

アプリ・サイトの認知度向上

日本でもライブコマースの配信場所そのものの認知を広げることが重要です。専用アプリや、TikTokといった現在盛んに使用されている媒体をこれまで以上に盛り上げることで、ライブコマースという販売方法の認知も拡大すると予想できます。

配信から購入への動線作り

配信の流れのまま商品購入を行えないと、商品購入までの壁が高くなり、離脱してしまう人が多くいます。ライブコマースの配信では、上記の王子製薬やUNIQLOの例のように、動画を見ながら同じサイト上で購入ができるという動線の短さが必要とされます。

アーカイブ配信

・MR_BEAMS CHANNEL

ライブコマースが拡大しない理由として挙げられる「即購入が少ない日本人」だからこそ、何度も比較検討できる場を作ることで、購入へ導くことができるのではないでしょうか。

また、ライブ配信では、参加できない人が必ず存在します。

YoutubeLiveやInstagramでのライブ配信にアーカイブがあるように、ライブコマースでもアーカイブ配信を行うことで、配信時だけでない販売促進が可能になります。アーカイブ配信では、ライブ配信と同様に、紹介している商品をそのまま購入できる仕組みづくりが維持されていることも効果的な販売への条件と言えます。

目的別の配信者選定:店舗スタッフとインフルエンサー

ライブコマースの配信者を誰にするかは、ターゲットに応じて戦略的に決定する必要があります。

1. 店舗スタッフ

現在、日本のライブコマースは店舗スタッフや製作者が配信するケースが主流です。

商品知識が豊富で、製品の魅力や背景を最も深く、正確に伝えることができる点が強みです。すでにブランドのファンである人や、購入を具体的に検討している人にアプローチができます。スタッフというブランドを知り尽くした存在からの直接の情報は効率的で信頼できる情報源となります。

2. インフルエンサー

ブランドの既存ファンではない層へのアプローチは、インフルエンサーが適していると考えられます。

上記とは逆で、特定のブランドにこだわらず「服そのもの」で商品を検索し、情報源も、GRWM(Get Ready With Me)動画など、インフルエンサーの日常的な発信であることが多い消費者は多くいます。ブランドとしてではなく一商品として、新規層向けに商品販売を手掛ける上では、ブランドの認知拡大や新規ファンの獲得に非常に効果的で、インフルエンサーが適していると考えられます。

インフルエンサー起用時の注意点

インフルエンサーを起用する際は、フォロワー数が多いだけでなく、以下の2点が重要です。

これらの分析や選定が難しい場合は、インフルエンサーのアサインを外部の専門家に委託するのも有効な手段です。専門家の知見を活用することで、より効果的で視聴者の興味を引く配信者を起用できる可能性が高まります。

まとめ

以上から、日本のライブコマースは、中国やアメリカと比べて、認知度の低さや、消費者が即購入をためらう慎重な購買行動により普及が遅れていると考えられます。レビューへの信頼が高く、専用プラットフォームの認知も低いため、海外と同じ手法は通用しにくいのが現状です。

日本の成功例からは、即購入を迫るのではなく、双方向のコミュニケーションやシームレスな購買動線を重視していることが分かります。ライブコマースの認知度向上、購入までの動線設計、アーカイブ配信といった機能面に加え、配信者の戦略的な選定が鍵となります。

商品や目的に応じた配信の選定で、より効果的な販売促進を行いましょう。

デジタルマーケティング支援は

THECOOにご相談ください

THECOOは「デジタル×コンテンツの力でブランドの価値を届ける」ことに重きを置いたデジタルマーケティング代理店で、SNSの消費者行動を中心にしたプロモーション施策の立案から実行までご支援します。インフルエンサーマーケティングやSNSマーケティング、広告運用を通じた集客、顧客獲得にお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

経験豊富な担当者が提案段階から納品、投稿までサポートしますので、長期にわたるキャンペーンやプロジェクトの場合でもご支援が可能です。また、プランニングや効果測定には独自開発のツールを活用し、データのご共有にも対応し、定性、定量の両面からブランドプロモーションの成功をサポートします。

PREV

NEXT

%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%BC2.webp)